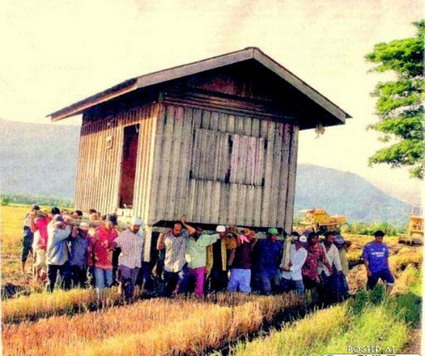

Jakarta, Aktual.Com-Saudaraku, perwujudan demokrasi Indonesia ibarat baju yang dikenakan secara terbalik. Nilai dasar demokrasi Indonesia adalah semangat gotong-royong, penuh rasa kekeluargaan. Dalam perkembangannya, praktik gotong-royong itu hadir dalam kecenderungan toleransi negatif: akomodasi kepentingan pragmatis, transaksional, dagang sapi, tolong-menolong dalam korupsi dan pengkhianatan. Sedangkan rasa kekeluargaan tergelincir menjadi kecenderungan demokrasi yang dikuasai oleh keluarga-keluarga menurut garis kekuatan modal atau dinasti politik.

Situasi demokrasi seperti itulah yang dulu dikuatirkan oleh Mohammad Natsir. Dalam pandangannya, kecenderungan Pancasila yang mengakomodasikan ragam nilai bisa mengarah pada toleransi yang negatif, yang berpretensi untuk sekadar berkompromi demi mengakomodasi segala aspirasi, namun tidak berusaha untuk mencapai yang terbaik. “Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnya bukanlah toleransi yang kita maksud, karena itu hanya berarti mengelakkan persoalan…. Yang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi sehingga dari pembenturan antara ide-ide dan pemikiran yang kita ajukan masing-masing kita sampai kepada kebenaran.”

Menghadapi kekuatiran seperti itu, Roeslan Abdoelgani menyatakan bahwa toleransi yang dikehendaki Pancasila adalah suatu kompromi dalam konteks toleransi yang positif karena senantiasa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. “Saya tahu, bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka mendengar kata kompromi. Secara absolut kompromi diartikan sebagai akibat kelemahan. Padahal seringkali kompromi lahir bukan karena kelemahan, melainkan justru karena kekuatan keyakinannya yang dalam menghadapi realitas menggunakan toleransi yang positif (positive verdraagzaamheid) atau hikmah kebijaksanaan untuk berkompromi. Berkompromi untuk tujuan yang lebih tinggi; berkompromi tidak dalam arti ‘cease-fire’ tapi dalam arti hidup berdampingan secara damai dan ber-synthese.”

Jauh-jauh hari, dalam pidato kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945, Bung Karno pun telah mengingatkan pentingnya semangat konfrontasi yang positif. Dalam pandangannya, “Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya.” Permusyawaratan diharapakan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah-kebijaksanaan agar dapat mencapai sintesis yang bermutu bagi kebaikan semua. “Allah subhanahu wa ta’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia.”

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menghendaki demokrasi yang mengandung cita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan.

Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik. Caranya dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan. Hal ini merupakan pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia, dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”.

Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.

Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).

Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif. Hal ini diharapkan dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha (tirani minoritas) serta klaim-klaim mayoritas (diktator mayoritas).

Suara mayoritas baru merupakan prasyarat minimum yang harus dioptimalkan dengan mendengar dan mempertimbangkan aspirasi minoritas. Dengan demikian, voting harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir manakala mufakat bulat menemui jalan buntu.

Semangat musyawarah adalah semangat “syuwara”, memeras madu dari sarang lebah. Saripati kebajikan dari berbagai pihak diperas dan disintesiskan demi menghasilkan madu kesehatan dan kemaslahatan hidup bersama.

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Artikel ini ditulis oleh:

Bawaan Situs