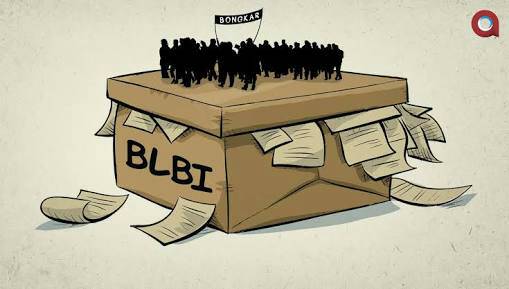

Jakarta, Aktual.com – Indonesia Advocacy and Public Policy berpendapat penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara pidana belum tentu mampu mengembalikan keuangan negara secara maksimal sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata.

“Bukan melakukan pemidanaan. Yang justru kemungkinan besar malah tidak akan tercapai tujuan keadilan dan pengembalian keuangan negara yang maksimal,” kata Wakil Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy Hendra Hidayat dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (6/7).

Menurut Hendra Hidayat, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung adalah perkara keperdataan.

“Hulu perkara berkaitan dengan perjanjian utang berupa surat utang dari negara kepada obligor,” katanya.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya lebih teliti dan cermat memandang perkara BLBI tersebut. Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI merupakan produk kebijakan negara yang diputuskan setelah melalui proses pembahasan lintaslembaga. Kebijakan ini bukan keputusan personal.

“Karena itu memidanakan seseorang dalam kasus ini harus hati-hati. Potensi salah orang (error in persona) sangat mungkin terjadi,” katanya.

Sifat keperdataan dalam BLBI tersirat dari keterangan mantan menteri koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000/Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Kamis (5/7).

“BLBI itu keluarnya (berbentuk) surat utang. (Proses pengucurannya) berlangsung selama tiga hari sebesar Rp144,5 triliun,” kata Kwik.

Ketika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam hal pengembalian utang tersebut, Kwik mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Awalnya prinsip yang dipegang oleh Kwik adalah pengembalian berupa uang tunai.

“Buat saya ukurannya ada uang tunai yang masuk atau tidak,’ kata Kwik.

Perkembangan berikutnya, pengembalian utang itu dilakukan juga dengan penyerahan aset milik para obligor dengan memperhatikan asas komersial dan prospek usaha.

Selain itu, Kwik juga menekankan adanya jaminan personal (personal guarantee) dari obligor.

“Buat saya itu penting,” katanya.

Pada bagian lain, Kwik menceritakan tentang proses penerbitan SKL bagi para obligor yang ternyata dilakukan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan sejumlah pejabat. Saat itu Kwik menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (periode 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

Menurut Kwik, pertemuan pertama hasilnya adalah disepakati penerbitan SKL untuk debitur kooperatif. Namun Kwik berposisi menolak SKL.

Pertemuan kedua dan ketiga di Istana Negara dihadiri pejabat yang sama plus Menteri Kehakiman.

“Hampir semua setuju SKL kecuali saya. Yang agak netral Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara),” kata Kwik.

Berkaitan dengan Sjamsul Nursalim, menurut Kwik, pertemuan tersebut tidak membahas khusus.

Jadi, lanjut Kwik, ketua BPPN menandatangani SKL itu berdasarkan pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan keputusan-keputusan KKSK, terutama keputusan 17 Maret 2004.

“Tanda tangan ketua BPPN atas dasar Inpres hingga keputusan-keputusan KKSK, apabila semua kewajiban dipenuhi,” kata Kwik.

Dalam persidangan, Syafruddin mengatakan semua yang ditugaskan oleh KKSK kepada dirinya selaku ketua BPPN sudah dilaksanakan serta diverifikasi oleh tim hukum dan KKSK.

“Kami mengambil alih 12 perusahaan (milik Sjamsul Nursalim). Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh ketua BPPN manapun sejak zaman Gus Dur,” katanya.

Murah Saksi selanjutnya adalah Rizal Ramli yang menjabat Menko Ekuin periode 23 Agustus 2000-12 Juni 2001 dan Menteri Keuangan periode 12 Juni 2001-9 Agustus 2001. Rizal menekankan pada kerugian negara yang jauh lebih besar ketika aset petambak Dipasena dijual murah pada 2007.

Menurut Rizal, kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar Rp28,5 triliun termasuk utang petambak. BPPN mengusulkan restrukturisasi.

Utang petambak dikurangi menjadi Rp100 juta perorang sehingga total 11 ribuan petambak menjadi Rp1,35 triliun.

“Tahun 2005, nilai aset yang diserahkan Rp4,5 triliun. Tahun 2007 dijual Rp200 miliar. Ini kerugian yang jauh lebih besar,” kata Rizal.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan