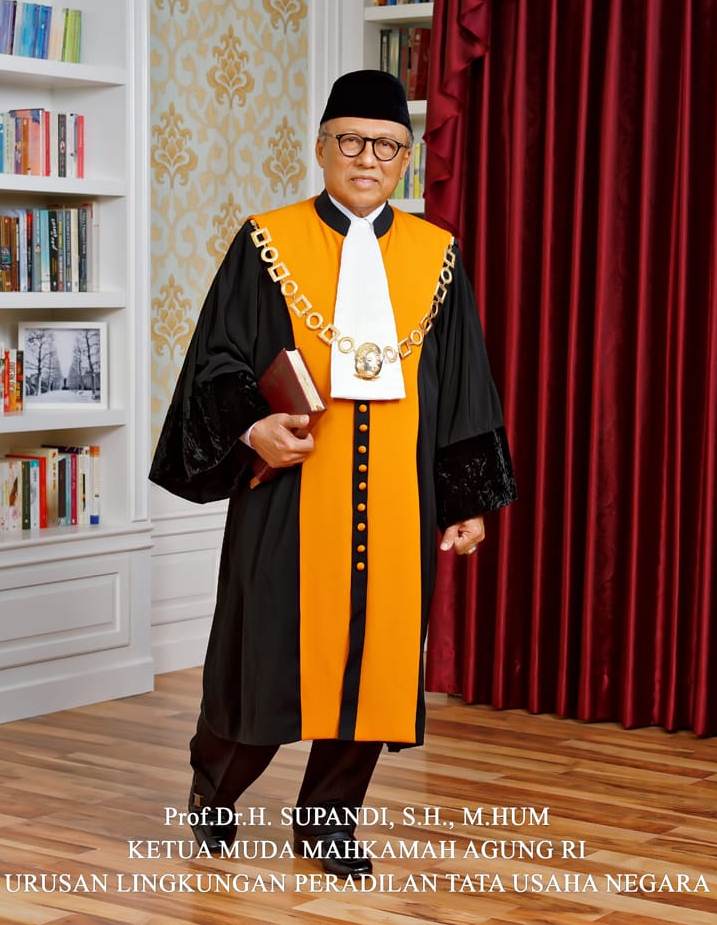

Jakarta, Aktual.com – Buku biografi Prof. Dr. Supandi, SH, M.Hum yang baru dirilis menyibak banyak kisah unik dan menarik. Tentang epos perjuangan Perang Jawa (1825-1830) hingga seorang keturunan pasukan Diponegoro yang lari ke Deli. Kemudian melahirkan sanak famili Supandi tersebut. Dan berhasil kembali ke kampung halamannya di Desa Tlutup, Juwana, Pati. Kisah itu digambarkan apik dalam buku berjudul “Bocah Kebon Dari Deli”, yang belum lama terbit.

Bukan itu saja. Sepenggal kehidupan masa kecil Supandi, kala diperkebunan di wilayah Tembung, Sumatera Utara pun digambarkan apik dan menarik. Enak dibaca dan renyah. Bak membaca kisah sebuah novel. Seperti kisah yang digambarkan ini.

“Sore hari menjelang. Matahari makin menyipitkan sinarnya. Rembulan sudah mengintip memunculkan wajahnya. Langit berganti warna. Siang akan berganti malam. Sore menjadi perlambang perantara keduanya.

Saya bersiap menyambut malam. Karena sesiangan kesibukan tampak tak biasa. Di rumah Nenek, sepanjang siang bak menyambut pesta. Bukan dirumah itu saja. Tapi hampir rumah di kampung Tembung itu seperti bakal menggelar pesta besar.

Mbah Sariman dari siang sudah sibuk dengan kelapa. Dia memanjat pohon kelapa, menurunkannya beberapa buah. Kemudian dikupasnya, dengan tangannya yang penuh urat yang tampak gagah. Saya melihat Mbah Sariman sosok yang luar biasa. Tapi seperti biasa, dia tak terlalu banyak omong. Hanya bercakap seadanya.

Mbah Cublik sibuk di dapur. Tungku masak menyala sejak siang itu. dia masak bukan dengan kompor. Apalagi dengan kompor gas. Melainkan dengan kayu. Hembusan dan tiupannya berkali-kali menyala. Menjaga agar api tetap menyala. Tapi masakan dari kayu bakar, rasanya lebih enak ketimbang dengan kompor gas. Itu yang saya rasakan sejak kecil dulu.

Saya melihat hari itu kesibukan di kampung itu begitu terasa. Ternyata bukan pesta biasa yang hendak disambut. Melainkan menantikan datangnya bulan puasa. Ini hajatan yang istimewa. Di kampung, suasananya begitu seru. Menyambut puasa itu.

Ramadhan menjelang. Dari siang hawa kedatangannya seolah telah terasa. Karena sebulan ke depan, kita bersiap melakukan ibadah bulan puasa. Menahan haus dan lapar, dan hawa nafsu seluruhnya. Bagi saya yang masih kecil, puasa kadang baru ikut-ikutan saja.

Malam pun tiba. Suasana kampung yang sepi berubah menjadi ramai. Orang-orang sibuk memasang obor. Di atasnya ada sumbu, masing-masing membuat sekitar lima patok di setiap rumah tangga. Menjelang magrib dipasang, malamnya dipasang. Suasana kampung pun menjadi benderang.

Jalanan kampung, yang belum beraspal, digelar berjajar tikar. Tikar-tikar ini jadi alas buat kita duduk. Tikar itu terbuat dari pandan. Tapi menjadi khas jika hajatan. Hampir setiap rumah memiliki tikar. Malam itu semua orang mengeluarkan tikar dan menggelarnya di jalanan.

Orang-orang kampung berkumpul. Jalanan mendadak menjadi terang benderang. Karena obor-obor dinyalakan. Obor ini penerangan pengganti lampu. Maklum saat itu listrik belum masuk. Penerangan hanya menggunakan obor saja. Terkadang dengan lampu teplok. Lampu ini kini langka. Yang terbuat dari minyak, dan ada sumbunya. Ada juga dengan lampu petromaks. Ini yang sedikit agak mewah. Karena nyala terangnya lebih besar. Bagi keluarga yang punya lampu petromaks sudah dianggap sudah barang mewah. Magrib pun tiba. Suasana telah berganti malam. Jalanan telah siap digelar tikar berjajar. Kami yang masih kecil sibuk lari-lari kegirangan, diatas tikar yang membentang.

Kentungan dari kayu dibunyikan. Kentungan ini sebagai alat pemberi sinyal di kampung. Biasanya digunakan untuk memberikan peringatan. Jika ada maling, maka kentungan di bunyikan. Kadang juga digunakan sebagai pertanda datangnya waktu sholat. Malam itu, kentungan dibunyikan bersahutan.

“Tung….tung…tung…tung….”

“Tung….tung…tung…tung….”

“Tung….tung…tung…tung….”

Itu sinyal pertanda dimulainya acara. Orang-orang berduyun-duyun datang ke jalanan. Dengan tikar yang telah digelar berjajar. Mereka duduk berlesehan. Nampak Mbah Sariman juga hadir. Dia bersarung, duduk bersila. Saya ikut menyertainya. Sambil melihat-lihat apa yang dijajar di tengah-tengahnya. Karena malam itu disebut malam punggahan. Malam menyambut datangnya puasa Ramadhan tadi.

Jadi sejak siang tadi, semua orang telah menyiapkan makanan terbaiknya. Ini yang Mbah Cublik sibuk di dapur dari siang sampai sore hari. dia memasak yang istimewa. Ayam dipotong, lalu dimasak dengan masakan yang terbaik. Mbah Sariman ikut membantu. Dia menangkap ayam, memanjat pohon kelapa dan memetiknya, mengupasnya, dan Mbah Cublik yang memasaknya. Maka jadilah nasi dan lauk pauknya dalam satu tampa. Kadang ada juga dengan talam. Talam ini piring besar yang selalu digunakan orang di kampung untuk membawa makanan dalam jumlah banyak. Itu yang dibawa ke tengah-tengah tikar tadi. Di jalanan.

Semua orang membawa makanan yang telah disiapkan. Ada sambal tempe, sambal terasi, ditambah sayur mayur, ayam dan lainnya. Ada yang membuat nasi kuning. Ada juga membuat ayam panggang, ayam goreng dan macam-macamnya. Semua penduduk di kampung itu berkumpul, saling membawa makanan yang enak-enak.

Di jalanan itu, di atas tikar, makanan pun dijejer di tengah-tengah. Kami berkumpul mengitarinya. Itulah suasana budaya menyambut datangnya Ramadhan. Suasananya tenteram dan nyaman. Saya yang masih kecil, sangat menyukainya. Begitu berkumpul, saling guyub, tak ada yang namanya tausiah atau ceramah. Ada satu orang yang membaca doa. Dalam bahasa Jawa. Karena waktu itu ilmu agama tersampaikan seadanya. Tapi suasana guyubnya indah sekali. Tak ada saling menyalahkan.

Berbeda sekali dengan suasana sekarang. Ketika jaman makin modern, makin canggih teknologi, makin banyak bercampur baur pemahaman tentang agama. Malah kini ada yang bilang hal itu sebagai bid’ah, syirik dan lainnya. Ini makin membingungkan. Karena dulu itu, tak ada hal-hal semacam itu. Tapi suasana nyaman dan tenteram. Tak ada kegaduhan dalam membincangkan masalah agama. Setelah semuanya duduk bersila, makanan siap sedia berjejer di tengah-tengah, nampak ada satu orang yang membacakan doa. Tapi bukan doa yang panjang-panjang. Hanya membacakan Al Quran Surat Al Fatihah. Itu saja dirasa sudah cukup. Intinya penyembahan pada Allah Subhanahuwataala.

Lalu yang membaca Al Fatihah tadi mengucap dengan bahasa Jawa.

“Kabul kajate…”

(Dikabulkan doanya….)

Maka acara pun dimulai. Makanan yang dihidangkan dalam tampa tadi, dibagi-bagi. Suasananya makin ceria. Karena saling bertukar makanan. Ada yang mencicipi nasi ayam, mie, nasi kuning dan lainnya. Semuanya saling ceria menyambut datangnya bulan puasa. Tak sampai tengah malam, acara pun selesai. Ditutup dengan membaca Al Fatihah.

Tampa-tampa berisikan makanan tampak sudah habis dilahap. Semuanya girang. Memakan makanan tetangga. Saling asah asih asuh begitu kelihatan. Sederhana tapi penuh makna.

Masing-masing kemudian pulang ke rumahnya. Tikar-tikar kembali digulung. Di bawa masing-masing pemiliknya. Semuanya tanpa diperintah. Saling membantu tanpa saling tunggu. Kompak sekali. Nyaman sekali. Tak ada suasana saling bersaing. Sesama tetangga nampak akur sekali. Karena inilah kehidupan generasi kedua dari kuli kontrak. Semua penduduk itu rata-rata keturunan kuli kontrak di Deli. Mereka seolah merasakan nasib yang sama. Terjauh dari kampung asalnya, di tanah Jawa. Itulah yang membuat suasana kebersamaan makin terasa. Kehidupan dikampung itu terasa hangatnya.”

Buku ‘Bocah Kebon Dari Deli’ pun mendadak menjadi laris manis di pasaran. Buku ini diserbu di toko buku Gramedia. Karena memuat kisah menarik, penuh makna kehidupan. Tentang bagaimana ‘Takdir’ bekerja.

Artikel ini ditulis oleh:

A. Hilmi