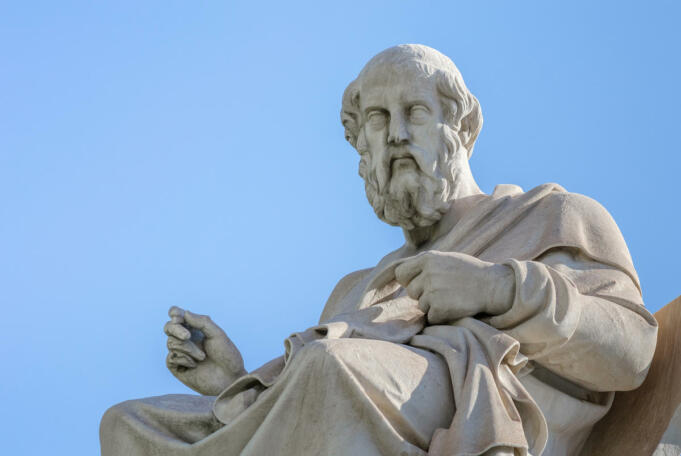

Jakarta, Aktual.com – Plato bertanya: ‘Siapa yang berhak membuat hukum bagimu?” (The Laws)

The Laws, kitab Plato. Dalam bahasa Yunani: ‘Nomoi’. Dalam Latin: ‘De Legibus’. English menyebutnya “The Laws”. Kitab terakhir yang ditulis Plato selain yang tersohor: ‘Republic’.

The Laws, sajian dialog khas Plato. Pertanyaan itu muncul di dialog pertama, Minoc. Tentang siapa yang berhak membuat hukum. Karena tanya itu menarik. Sebab kini manusia pun berhak bertanya, siapa sebenarnya yang berhak membuat hukum untuk manusia?

Hans Kelsen, jurist Austria berdarah Yahudi, abad 20, menyebut hukum haruslah yang datang dari ‘state’. Diterjemahkan menjadi ‘negara’. Kelsen, dalam ‘General Theory of Law and State’, negara-lah sebagai sumber kekuasaan. Kelsen menyebut negara sebagai kekuasaan dibelakang hukum. Negara yang berhak menjalankan hukum. Negara itu sebagai sumber legalitas hukum. Inilah yang terjadi kini. Kelsen juga memaksa tentang hukum murni (the pure of law). Hukum wajib keluar dari anasir politik atau sosial. Hukum berasal dari negara, yang diterjemahkan dalam undang-undang. Inilah klimaks cara berpikir positivisme. Hukum positif. Model yang sejagat manusia menerapkan sekarang. Dan telah berwujud menjadi dogma.

Kelsen melegitimasi ‘state’ sebagai sumber kekuasaan.

Mundurlah secupak kebelakang. Mengapa ‘state’ (negara) muncul. Ini buah dialektika abad pertengahan. Karena manusia sejak masa Plato sampai Sulaiman Al Qanuni, tak mengenal konsep ‘state’. Ini buah rasio manusia pasca rennaisance. Kelsen sendiri tak menemukan istilah tepat mendefenitif-kan ‘state’. Dia menilai, ada aneka ragam objek yang biasa melekat pada istilah itu. Walau itu tak tepat. Tapi jamak berpendapat, bahwa negara itu sama hal dengan defenisi ‘masyarakat’. Padahal bukan.

State muncul dalam perdebatan konsep tentang sumber kekuasaan. Machiavelli, abad 16, memunculkan istilah awal tentang ‘lo stato’. Inilah yang diterjemahkan ke englis menjadi ‘state’. Sebuah konsep kehidupan bersama, yang antitesa dari model tatanan kerajaan. Masa itu monarkhi Eropa menjadi model yang hanya bisa dipahami kaum jurist Eropa. Sementara Islam telah tertata dengan sebutan ‘Daulah, Amirat, sultaniyya. Tak ada kebutuhan untuk menyebutnya sebagai ‘state’.

Machiavelli –sosok pengagum Ibnu Khaldun– yang membutuhkannya. Dalam Il Principe, ‘lo stato’ dianggap jalan keluar dari kebuntuan ‘the king can do no wrong’ yang melanda Eropa. Karena abad pertengahan masa Eropa Springs melanda daratan pasca Romawi itu. Montesquei melengkapinya. Checks and balances system diperlukan untuk tatanan sebuah konsep baru kehidupan bersama. Itulah Trias Politica. Kekuasaan harus saling kawal. Mereka mulai memikirkan untuk menanggalkan model personal rule. Menuju system rule. Sebenarnya perdebatan antara rasionalitas dan tradisionalitas.

Rasio itulah ajang manusia mengkonsep sendiri berlandaskan akal semata. Tanpa mau merujuk pada Wahyu. Sementara tradisionalitas, konsep kehidupan berlandas Wahyu. Sayang, abad pertengahan, jamak Monarkhi telah hanya menjadikan Tuhan sebagai simbolis. Tanpa makna. Yang berujung pada tudingan Nietsche, “Tuhan telah mati’.

Tapi sumber kekuasaan makin diperdebatkan. Sumber dan asal usul hukum pun demikian. Para skolastik, kaum pengikut rasio ala Socrates, Plato, Aristoteles, menjabarkan tatanan kehidupan bersama perlu konsep baru. Sumber kekuasaan bukan lagi dari Raja, sebagai wujud kekuasaan Tuhan. Karena dulu adagiumnya: Vox Rei Vox Dei (Suara Raja Suara Tuhan). Raja sebagai simbol penegak hukum Tuhan. Tapi abad pertengahan, Raja dan Gereja menjadi musuh kuat kaum pembaharu.

Semenjak Tesis Luther menggurita, hal itu makin menjadi. Pun kekuasaan Raja dan Gereja digoyang. Mencuatlah cara berpikir baru tentang sumber kekuasaan. Itulah yang disebut: state atau negara.

Bahkan kala model ‘state’ diperbincangkan di Monarkhi Perancis, Raja Louis XIV keluar menemui para jurist. Berkata lantang: “L’etat C’est Moi’. Aku-lah negara. Itu suara lantang, tak perlu kalian merumuskan tentang ‘l’etat’ atau negara. Karena Louis XIV berkata, ‘Raja itulah Negara’.

Tapi perlawanan makin menjadi. Karena Monarkhi telah berubah menjadi tirani. Tak ada lagi republik. Walau Jean Jacques Bodin, abad 16, berupaya mempertahankan soal fitrah kekuasaan pada Raja. Duplessis Mornay pun berkata tak beda. Mornay menentang tirani yang telah melekat pada kekuasaan Raja. Mornay menyusun artikel panjang, Vindiciae Contra Tyranoss, perlawanan pada tirani. Buah dari peristiwa pembantaian pada 2000 orang Huguenot di dalam Istana Raja Perancis, abad 16. Betapa kekuasaan personal rule tinggal klaim semata. Tak ada lagi semangat ke-Tuhanan. Melainkan Tuhan dijadikan ajang untuk mengklaim atas nama kebenaran Raja. Inilah mencuat perlawanan, diperlukan sumber hukum baru, yang bukan datang dari Raja. Maka, manusia masa itu pun berlomba mengembangkan akal rasio-nya. Tak lagi merujuk Wahyu. Karena interpretasi atas Wahyu di Nasrani kala itu, di dominasi Gereja.

Magna Charta, abad 12, menjadi pijakan besar. Betapa titah Raja boleh disanggah. Kala Raja Jhon dari Inggris, bersedia tawar menawar soal aturan. Maka manusia mulai berpikir, bahwa tak semua titah Raja sederajat dengan Titah Tuhan. Bahwa manusia mulai berpikir, Raja tak sepenuhnya menjalankan hukum Tuhan.

Ditambah serangan filsafat telah melanda barat. Pasca fase mu’tazilah dalam belantara Islam, masa itu Islam adalah mercusuar dunia, filsafat merasuki barat. Thomas Aquinas memfoto copy cara berpikir Ibnu Rusyd dan membawanya ke dalam dunia Nasrani di Roma. Dari situlah kalkulasi soal kebenaran Tuhan, dimulai.

Rasionalitas Aquinas disambut Grotius. Dia berpikir bahwa alam semesta ini tak seperti yang digambarkan dalam doktrin Gereja, sebagai pemangku tunggal kebenaran kala itu. Merebak pula Copernicus, Galileo dan lainnya, yang mulai merebak pertentangan atas kebenaran ala Gereja. Dimulai dari soal saintis terhadap alam. Muncullah cara berpikir ala Plato yang membabi buta. Menteorikan apa saja, termasuk soal Tuhan.

Keberadaan Tuhan pun mulai didefenisikan manusia. Dalam akal rasio-nya. Fancis Bacon, abad 12, yang memulai. Dia berkata: “Aku Ada maka Aku Berpikir” (Being Thinking). Inilah yang disambut Rene Descartes, tentang “Aku Berpikir maka Aku Ada” (Thinking Being). Akrobatik cara berpikir itu membolak balik cara berpikir manusia. Bahwa Tuhan hanya bak pembuat jam. Tuhan tak lagi campur tangan kala dunia telah selesai dibuat. Maka jam jalan sendirinya. Inilah teori bahwa manusia berhak merumuskan sistematika kehidupan sendiri, kala dunia ini berjalan. Tanpa perlu lagi merujuk hukum Tuhan.

Kemudian disambut akrobatik Immanuel Kant, bahwa semuanya dianggap benar jika telah mampu diserap inderawi manusia. Maka rasionalitas menjadi raja. Kant dengan teorinya: ratio scripta. Kebenaran, bahkan soal Tuhan, hanya sah jika bisa diraba oleh inderawi manusia. Termasuk soal hukum, haruslah yang nampak dan defenitif dituliskan. Maka dari sinilah lahir tentang undang-undang, sebagai aturan yang tertulis yang dianggap benar.

Dari situ, sumber ‘kebenaran’ pun bergeser. Tak lagi melulu pada kitab suci. Karena kitab suci tak bisa dirambah inderawi manusia. Dari teori Kant, hal itu perlu diuji secara empirisme. Karena yang terbukti diuji empirisme itulah yang bisa dianggap benar. Tuhan pun mulai dieliminasi. Hukum Tuhan mulai digeser. Rasio manusia digunakan untuk membuat hukum sendiri.

Dalam konsep ‘politeia’ tadi, Rosseou, abad 17, mulai berakrobatik. Dia mengatakan, sumber kekuasaan utama bukanlah dari Tuhan. Melainkan dari rakyat. Dari situlah pusat kekuasaan bermula. Rosseou berkata bahwa manusia hidup bersama harus berlandas kontrak sosial. Inilah dasar berdirinya kreasi manusia abad pertengahan: state dengan konstitusi. Hasil konsepsi inilah yang kini menjadi model tunggal segala lini kehidupan manusia di dunia. Negara menjadi sumber hukum utama. Konstitusi. Buah kreasi Rosseou, yang dipraktekkan awal oleh Robbespierre, penggerak Revolusi Perancis, 1789. Tragedi itulah yang melahirkan wujud ‘state’ secara nyata.

Beranjak dari pertanyaan Plato tadi, maka State menggantikan posisi Tuhan sebagai pembuat hukum. Segala aturan haruslah yang bersumber dari State, sebagai yang dianggap legitimate. Aturan dari kitab suci pun, haruslah dilegalisir oleh State lebih dulu, untuk bisa dinyatakan berlaku. Karena pemegang kedaulatan berada di tangan manusia. Bukan ditangan Tuhan. Itulah wujud demokrasi, dan konstitusi. Inilah maka untuk mencari kebenaran, manusia bergelut dengan kata-kata dalam undang-undang. Yang telah dituliskan dan bersumber dari State. Kebenaran ala kitab suci, wajib dulu distempel State, agar dinyatakan berlaku aktif dan mengikat. Itulah hukum ala State. Yang dengan kata lain disebut rechtstaat. Negara hukum. Rule of law. Tapi tentu, ini adalah tragedi bagi manusia. Karena dititik itulah tak pernah hukum sebagai supremasi. Hanya sebatas indah dalam teori.

Padahal Cicero, praetor masa Romawi, telah mengingatkan. Hukum itu sejatinya manifesto akal Tuhan. Bukan manifesto akal rasio manusia. Tuhan, bagi Cicero, tak ubahkan bagai Tuan dan Penguasa semua manusia serta merupakan Pengarang atau Penulis, Penafsir dan Sponsor Hukum. Cicero meletakkan hukum yang benar ialah hukum kodrat. “Hukum kodrat (fitrah) bukan produk pemikiran manusia, dan tidak ditetapkan oleh masyarakat, melainkan sesuatu yang bersifat abadi, dan melalui kebijaksanaannya dalam memerintahkan atau melarang hukum ini mengatur alam semesta. Hukum kodrat, bukanlah konstitusi hasil kesekapatan bersama. Bukan l’contract sociale.

Jika Plato bertanya, maka Cicero menjawab: Tuhanlah yang berhak membuat hukum untuk manusia. Bukan hasil rasio manusia.

Dari sini ada konklusi. Betapa sistematika rule of law sebuah kekeliruan manusia dalam mengambil dan menerapkan hukum. Karena rechtstaat meletakkan ‘state’ sebagai satu-satunya entitas yang berhak membuat hukum untuk manusia. Inilah kegelapan masa positif law. Inilah wujud manusia berada dalam masa kegelapan. Masa manusia saling sikut, bak homo homini lupus. Karena kebenaran buah dari rumusan pemikiran manusia belaka. Bukan hasil manifesto hukum Tuhan. Divine Law, kata Cicero.

Allah Subhanahuwataala telah mengingatkan dalam Al Quran. Betapa manusia tak berhak dalam membuat hukum sendiri. Hukum kreasi manusia tak-lah lebih baik dibanding hukum Tuhan. Tapi tatkala manusia meninggalkan hukum Tuhan, disitulah berada dalam kerugian. Berada dalam kegelapan. Karena bukan Allah Subhanahuwataala yang memerlukan manusia. Melainkan manusia yang memerlukan Allah.

Allah Subhanahuwataala berfirman dalam Al Quran Surat Adz Dzariyat: “Dan tidak Kuciptakan Jin dan Manusia selain untuk menyembahKu…”. Ini adalah suatu bentuk absolut. Betapa manusia hanya punya satu pilihan, mengikuti hukum Allah Subhanahuwataala semata. Tidak diperlukan manifesto akal manusia dalam membuat hukum. Tidak diperlukan konsep kontrak sosial untuk merumuskan kembali soal hukum. Karena tatkala manusia menyembah Allah, taat patuh pada aturanNya, disitulah manusia berada dalam cahaya terang. Rahmat bagi semesta alam.

Tapi tatkala manusia melawan fitrahnya, sebagai penyembah Allah, dengan merumuskan sendiri hukum berlandaskan manifesto rasio, disitulah berada dalam kegelapan. Karena manusia hanya berada dalam satu kewajiban: menjadi budak Allah semata. Itulah sumber hukum yang utama.

Maka, tanya Plato tadi bisa dijawab. Tentu bagi kaum yang menginginkan jalan kemenangan.

Oleh: Irawan Santoso, SH

(Advokat di Jakarta dan Direktur Eksekutif Mahkamah Institute)

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin