Jakarta, Aktual.com – Keluar dari STOVIA, Soewardi sempat bekerja selama satu tahun sebagai ahli kimia di Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, yang mengasah kepekaannya mengenai segi-segi nasionalisme kerakyatan. Pada Maret 1912, ia hijrah ke Bandung untuk mengembangkan karir di bidang jurnalistik. Yang terpenting, pada 1 Maret 1912, bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkoesoemo mendirikan harian De Express.

Sambil menjadi wartawan, ia pun berkiprah dalam dunia pergerakan. Sejak 1908, ia telah ikut mensponsori pendirian Budi Utomo sekaligus aktif di seksi propaganda perkumpulan tersebut, meski setahun kemudian (pada 1909), ia bersama tokoh radikal lainnya (Tjipto Mangoenkoesoemo) meninggalkan perkumpulan tersebut karena dinilai telah terbajak oleh golongan konservatif. Di Bandung, Soewardi sempat aktif sebentar di Sarekat Islam cabang Bandung. Selanjutnya, bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan Indische Partij (IP), pada 25 Desember 1912, sebagai gerakan politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berlandaskan prinsip nasionalisme kewargaan yang bersifat multikultural. Pendaftaran IP sebagai organisasi politik resmi ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda karena khawatir akan potensi radikalismenya serta efek bola salju yang ditimbulkannya terhadap gerakan-gerakan pribumi.

Menyusul penolakan status badan hukum IP, Soewardi membentuk Komite Bumiputera pada November 1913, sebagai tandingan terhadap pembentukan Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda yang disponsori Pemerintah Kolonial. Komite Bumiputera melancarkan kritik terhadap rencana perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis yang secara ironis bermaksud menarik uang dari rakyat jajahannya (bangsa Indonesia) untuk membiayai pesta perayaan kemerdekaan tersebut. Kritik Soewardi dikemukakan melalui tulisannya yang terkenal berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu juga). Dalam tulisan “Seandainya Aku Seorang Belanda”, yang dimuat dalam koran De Express, Soewardi mengemukakan unek-uneknya antara lain:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, melainkan juga tidak pantas menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantungnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikit pun” (Rahardjo, 2010: 13-14).

Pemerintah kolonial Belanda berusaha melunakkan sikap Soewardi dengan meminta bantuan Sri Paku Alam III dan K.P.A. Surjaningrat untuk membujuknya. Kedua tokoh keraton yang sekaligus sebagai kakek dan ayah Soewardi itu mendatangi Soewardi di Bandung, namun justru dengan memperlihatkan isyarat dukungan. Pesan mereka kepada Soewardi, “Ingatlah, seorang bangsawan tidak akan menelan ludahnya sendiri.”

Tanpa proses pengadilan, Soewardi dijatuhi hukuman internering (pembuangan) ke Pulau Bangka. Dua sejawatnya, Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo memprotes ketidakadilan itu dengan menerbitkan tulisan pembelaan terhadap Soewardi. Pemerintah Belanda memandang tulisan mereka menghasut rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Maka kedua tokoh itu pun terkena hukuman internering: Dekker dibuang ke Kupang, sedangkan Tjipto ke Pulau Banda. Gubernur Jenderal Idenburg lantas melarang IP, meski terdapat kecaman dari para pemimpin partai sosialis-demokrat Belanda (SDAP) yang berkeberatan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang memberangus hak-hak sipil dan politik di tanah jajahan. Dalam perkembangannya, ketiga tokoh IP itu mengajukan permintaan untuk dibuang ke Negeri Belanda, karena di sana lebih banyak kesempatan untuk belajar daripada di daerah terpencil. Permintaan mereka dikabulkan, dan akhirnya di buang ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913.

Dalam perjalanan menuju Belanda, mereka singgah di India pada 14 September 1913. Dari sana Soewardi sempat mengirimkan kado ulang tahun kepada istrinya berupa surat yang juga ditujukan kepada teman-teman seperjuangan di Tanah Air. Bunyi surat itu antara lain: “Apabila pemerintah kolonial memperingati kemerdekaannya, kita akan sadar bahwa kita belum mempunyai identitas sebagai bangsa, kita belum mempunyai lagu kebangsaan dan bersiaplah karena waktu perayaan kemerdekaan kita akan datang juga.” Kalimat inilah yang konon mengilhami Wage Rudolf Supratman untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Di kemudian hari, Soewardi sendiri ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Ketua Tim Penyempurnaan Lagu Indonesia Raya (Rahardjo, 2010: 15-16).

Di Belanda, kedatangan “tiga serangkai” pemimpin IP itu menjadi inspirasi dan mentor politik bagi aktivis-aktivis perhimpunan pelajar Hindia-Belanda (Indische Vereeniging) yang sadar politik. Dalam pengasingan, ketiga serangkai itu juga terus belajar sambil memperjuangkan hak-hak kaum terjajah melalui tulisan dan jaringan politik. Pada 1918, ketiganya mendirikan kantor berita “Indonesisch Persbureau”. Dengan menggunakan istilah “Indonesisch”, ketiga tokoh tersebut termasuk pelopor dalam mentrasformasikan bangsa ini dari sebutan “Hindia-Belanda” sebagai konstruksi kolonial menuju sebutan baru “Indonesisch” (lantas Indonesia) sebagai konstruksi sendiri.

Sementara itu, Soewardi memperoleh kesempatan untuk belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeesche Akte, suatu ijazah pendidikan bergengsi yang kelak memberinya pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan di Tanah Air. Dalam menggeluti ilmu pendidikan ini, Soewardi terutama terkesan oleh ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta model pendidikan Santiniketan di India yang dikembangkan oleh Rabindranath Tagore. Inspirasi dari tokoh-tokoh pendidikan tersebut yang dikombinasikan dengan khazanah tradisi pesantren dan tradisi pengajaran lainnya di Nusantara memberinya model baru pendidikan yang berkhidmat pada emansipasi kerakyatan dan kepribadian nasional kelak. Tak lama setelah Soewardi kembali ke Tanah Air pada September 1919, ia realisasikan gagasan pendidikan impiannya itu dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa (Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa), pada 3 Juli 1922.

Sebelum Soewardi mendirikan Taman Siswa, pada 1921 ia bergabung terlebih dahulu dengan suatu kelompok diskusi para politisi bangsawan dan pemuka kebatinan, yaitu Paguyuban Selasa Kliwon. Paguyuban yang dibentuk atas saran dua pangeran, Ki Ageng Suryomataram dan R.M. Sutatmo Suryokusumo, ini mengajak sejumlah pemimpin politik dan spiritual yang “berjiwa revolusioner” untuk membahas reorientasi cita-cita politik sesuai dengan kepribadian bangsa.

Sedini tahun 1919, paguyuban ini telah mendiskusikan demokrasi seperti apa yang sepantasnya dijalankan. Mewakili pandangan paguyuban ini, Sutatmo menolak gagasan demokrasi Barat yang menekankan suara terbanyak. Menurutnya, dalam demokrasi Barat suara mayoritas yang menentukan apa yang benar, bukan ketentuan “kebaikan” dan “keadilan”. Ia menegaskan semboyan pendiriannya dalam majalah Weder-Opbuow: “Keindahan yang membatasi kekuasaan/Kekuasaan yang memuja cinta kasih/Kebijaksanaan yang membawa keadilan.” Sutatmo juga menekankan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang bersifat kekeluargaan di bawah kepemimpinan arif-bijaksana: bahwa “orang-orang yang bijak hendaknya menjadi pemimpin negara dan harus dipilih oleh orang-orang bijak pula”. Dan, pemimpin bijaksana ini hendaknya bertanggung jawab kepada orang dalam kerangka garis lingkaran yang konsentris: manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial punya kewajiban kepada individu lain, negara dan kemanusiaan secara umum. Pemahaman seperti itu tertuang dalam semboyan paguyuban ini, “mangaju-aju salira, mangaju-aju bangsa, mangaju-aju manungsa” (membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, membahagiakan manusia).

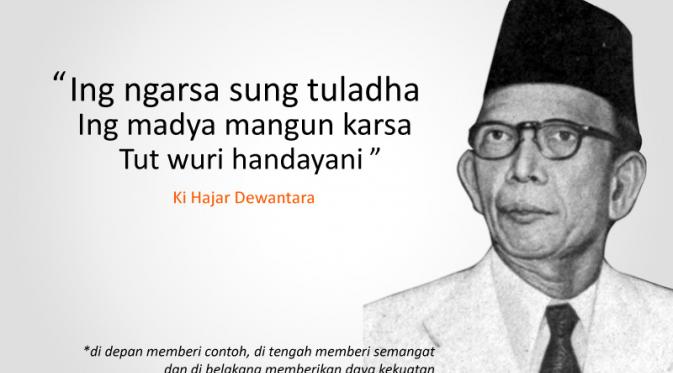

Dari serangkaian diskusi, muncullah kesepakatan tentang perlunya menumbuhkan semangat kemerdekaan dalam jiwa anak-anak muda melalui sistem pendidikan yang benar-benar “nasional” secara kebudayaan dan pendidikan. Maka lahirlah Perguruan Taman Siswa pada 1922. Perguruan Taman Siswa memfasilitasi hak pendidikan bagi anak-anak rakyat jelata yang sulit mendapatkan tempat di sekolah pemerintah kolonial. Menyadari potensi ancaman dari lembaga pendidikan kerakyatan, pemerintah kolonial menyebut persekolahan sejenis Taman Siswa ini sebagai “sekolah liar” (wilde schoolen). Namun, dengan sebutan itu, Soewardi justru kian tertantang untuk menanamkan nilai-nilai egalitarianisme (kesederajatan) dan patriotisme kerakyatan melalui proses belajar-mengajar di sekolah yang didirikannya. Semangat egalitarianismenya itu ia contohkan sendiri lewat perbuatannya. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia tanggalkan gelar kebangsawanan di depan namanya, lantas mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Hal ini dimaksudkan agar ia bisa lebih dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Melalui Taman Siswa, Ki Hadjar memperoleh wahana untuk membumikan visinya tentang masyarakat kekeluargaan yang berevolusi bak organisme hidup, di mana “ketertiban dan kedamaian” dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan nasional dapat dicapai “melalui pengenalan dan penerapan asas hak individu untuk menentukan nasib sendiri yang dipadukan dengan tuntutan kolektif”. Dalam visi pendidikan Taman Siswa, karakteristik asas kekeluargaan ini ditekankan sebagai berikut:

“Terbawa dari pandangan ‘kesempurnaan dan kesucian hidup’ itulah tak boleh tidak, kita harus mementingkan sempurna dan sucinya keluarga, dengan adanya bapak dan ibu, yang dalam tiap keluarga yang baik berjajarlah tempatnya, sama haknya, berlainan pekerjaannya, bersatu kepentingan, bersatu tenaga, bersatu jiwa.”

Dalam perwujudannya, asas kekeluargaan ini, menurut Ki Hadjar, tidak hanya patut menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga pantas menjadi landasan etis untuk mendamaikan seluruh kepentingan kelompok dalam kepentingan bersama yang lebih besar. Asas ini harus diterapkan oleh manusia dalam berbagai lingkungan sosial, yang dibayangkannya sebagai lingkaran konsentris yang semakin besar: sebagai anggota keluarga, komunitas, bangsa dan akhirnya umat manusia. Asas itu harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dalam ranah kebudayaan masing-masing maupun kebudayaan nasional yang baru; juga dalam berbagai kepentingan kelompok sosio-ekonomi dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan antarbangsa yang merdeka, dengan tujuan bersama yakni: “persaudaraan manusia secara universal”.

Walaupun meninggalkan gelanggang politik praktis untuk terjun ke dunia pendidikan, sistem pendidikan Taman Siswa memiliki tujuan politiknya tersendiri. Dalam pandangan Ki Hadjar, kebudayaan Indonesia terancam oleh “individualisme, egoisme dan materialisme Barat”, dan ia memperingatkan bahwa tanpa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dan kepribadian bangsa “niscayalah kita hanya akan mendapat pergerakan borjuis, yang hanya akan memberi kenikmatan pada borjuis, yakni orang-orang kaum atasan dan pertengahan, sedangkan rakyat akan terus hidup sengsara”.

Dalam semangat kepribadian nasional, Ki Hadjar mempopulerkan serangkaian pendirian politik yang ia sebut “kolektivisme” atau “asas kekeluargaan”. Termasuk dalam asas ini adalah kepercayaan tentang perlunya tatanan politik yang dipimpin oleh kebijaksanaan, yang disebutnya sebagai “demokrasi dengan kepemimpinan”. Dengan asas kekeluargaan di bawah kepemimpinan kebijaksanaan, Ki Hadjar berkeyakinan terbukanya jalan bagi Indonesia untuk mencapai “sosialisme tanpa perjuangan kelas”. Dalam semangat kekeluargaan ini, penguasa dan rakyat dianggap saling bergantung, berbeda tetapi tidak terpisahkan—“kawula-gusti”. Hal ini bisa dilukiskan dalam berbagai metafor. Bisa diibaratkan laksana cincin: rakyat sebagai lingkaran cincin, sedangkan penguasa sebagai batu berharga; bisa juga diibaratkan bahwa penguasa itu dianggap sebagai singa atau harimau, sedangkan rakyat ibarat hutannya—antara keduanya saling melindungi dan dilindungi. Bisa juga diibaratkan, penguasa itu sebilah keris (curiga), sedang rakyat adalah sarungnya (warangka).

(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka