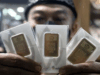

Uang memang tidak pernah tidur, kecuali kalau ia disandera oleh kebijakan yang lamban dan birokrasi yang takut mengambil risiko. Di atas kertas, pembangunan daerah telah dibiayai. Namun di rekening bank, uangnya justru diam. Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga akhir September 2025, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun.

Bank Indonesia akhirnya buka suara. Mereka menyebut angka itu bukan tuduhan, tapi hasil laporan rutin bulanan dari perbankan yang telah diverifikasi dan disampaikan ke publik secara agregat.

Namun, suara dari daerah justru beragam. Ada kepala daerah yang membantah angkanya sebesar itu. Misalnya, dari Jawa Barat disebutkan ada Rp4,1 triliun yang mengendap, padahal menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dana yang ada hanya sekitar Rp3,8 triliun dan berada dalam bentuk kas giro daerah, bukan deposito. Perselisihan data ini menunjukkan bahwa yang mengendap bukan hanya uang, tapi juga komunikasi fiskal antara pusat dan daerah.

Kementerian Keuangan menilai penumpukan dana ini bukan karena kelebihan uang, melainkan karena belanja daerah yang berjalan lambat. Proyek belum siap, perencanaan belum matang, lelang belum tuntas, sementara transfer dana dari pusat sudah lebih dulu turun. “Dananya sudah ada, segera digunakan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pesan sederhana tapi tajam.

Faktanya, uang yang terlalu lama parkir di bank akan kehilangan fungsi sosialnya. Ia tidak membangun jalan, tidak memperbaiki sekolah, tidak menambah dokter di puskesmas. Padahal, setiap rupiah yang tersimpan pasif berarti peluang kerja yang tertunda, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan pelayanan publik yang tertahan.

Tentu tidak semua dana yang tersimpan di bank bisa disebut ‘uang tidur.’ Sebagian adalah kas rutin untuk gaji pegawai atau kebutuhan darurat. Uang sebesar itu mencerminkan ketimpangan antara niat anggaran dan kemampuan mengeksekusi. Pemerintah daerah tampak lebih pandai merencanakan daripada merealisasikan.

Yang lebih ironis, sebagian dana itu ditempatkan bukan di bank daerah, melainkan di perbankan nasional besar di Jakarta. Akibatnya, uang daerah tidak benar-benar berputar di daerah.

Likuiditasnya mengalir ke pusat, sementara ekonomi lokal tetap lesu. Ini adalah paradoks pembangunan desentralistik yang kehilangan arah, dana desentralisasi, tapi manfaatnya tersentralisasi.

Fenomena ‘uang tidur’ ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya disiplin fiskal daerah. Kepala daerah perlu ditantang untuk membelanjakan anggaran secara produktif, bukan sekadar menunggu akhir tahun demi mengejar serapan anggaran kosmetik.

Di sisi lain, pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, harus berani menegakkan akuntabilitas, mana daerah yang efisien, mana yang abai. Transparansi data per daerah dan kategori dana (kas, deposito, BLUD, investasi) wajib dibuka untuk publik.

Karena uang publik seharusnya bekerja, bukan tidur di rekening. Bila dana sebesar Rp234 triliun hanya jadi angka di dashboard, maka pembangunan akan terus tersandera oleh ketakutan birokrasi dan budaya menunda. Dan ketika uang berhenti bergerak, bukan hanya pembangunan yang berhenti, tapi kepercayaan publik ikut membeku.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto