Jakarta, aktual.com – Nikmat adalah karunia Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, baik dalam wujud yang kecil maupun besar, yang nyata maupun tersembunyi. Namun, satu pertanyaan yang sering luput dari kesadaran kita ialah: bagaimana cara agar nikmat itu tetap bertahan, tidak cepat pudar, dan tidak hilang dari genggaman? Dalam khazanah hikmah, jawaban itu terangkum dalam ungkapan singkat penuh makna:

“واستدامتها بالشكر” — kelanggengan nikmat hanya dapat dijaga dengan syukur.

Syukur sejati bukanlah sebatas ucapan “alhamdulillah” yang keluar dari lisan. Ucapan itu memang baik, tetapi syukur lebih dalam dari sekadar kata. Ia adalah kesadaran hati bahwa semua nikmat adalah pemberian murni dari Allah Swt., tanpa campur tangan kekuatan selain-Nya.

Kesadaran itu kemudian harus diiringi dengan usaha merawat nikmat melalui amal saleh, sehingga syukur menjadi lengkap: hati yang mengakui, lisan yang memuji, dan perbuatan yang membuktikan.

Al-Qur’an menegaskan hubungan erat antara syukur dan kelanggengan nikmat:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ٧

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Ayat ini mengajarkan bahwa syukur bukan hanya menjaga nikmat yang ada, tetapi juga membuka pintu bagi nikmat yang lebih besar. Sebaliknya, kufur nikmat akan menutup pintu-pintu kebaikan dan mendatangkan kerugian.

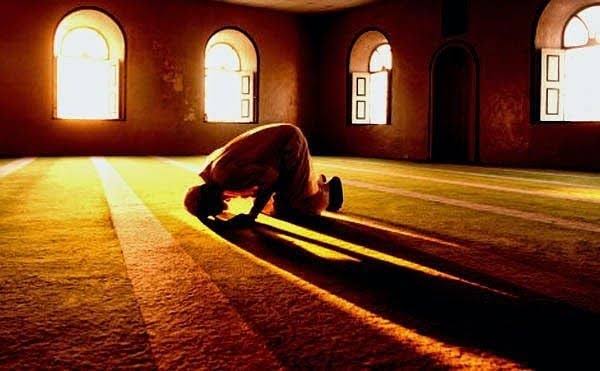

Bila nikmat yang dianugerahkan berupa manisnya ibadah, maka bentuk syukur yang benar adalah terus memperbanyak ibadah dan menjaga konsistensinya, bukan lalai atau berhenti di tengah jalan.

Jika nikmat itu berupa kedekatan dengan orang-orang saleh, maka wujud syukur adalah menghormati mereka, menjaga adab, serta memanfaatkan kesempatan berada dalam lingkaran mereka untuk menimba ilmu dan teladan. Mengabaikan kesempatan itu berarti menyia-nyiakan nikmat yang amat berharga.

Sayyid Imam Abu ‘Azaim menutup hikmah ini dengan ungkapan sarat makna:

وليس على المتفضل حفظ العطية ولكن على من وُهِبت له العطية

Maksudnya, menjaga nikmat itu bukanlah kewajiban Sang Pemberi, melainkan kewajiban penerimanya, yakni hamba. Allah tidak berkewajiban memastikan nikmat tetap berada pada kita. Justru kita sendirilah yang dituntut untuk merawatnya dengan syukur.

Rasulullah ﷺ pun bersabda: “Barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Dan barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah.” (HR. Ahmad).

Hadis ini mempertegas bahwa syukur adalah sikap menyeluruh, dimulai dari hal-hal kecil yang kerap dianggap sepele, hingga nikmat besar yang tampak nyata.

Maka bila suatu nikmat hilang, penyebabnya bukan karena Allah yang tidak menjaganya, melainkan karena kita yang lalai merawatnya. Kelalaian itu menjadikan nikmat perlahan surut hingga akhirnya pergi meninggalkan kita.

Syukur, pada akhirnya, adalah pagar yang melindungi nikmat dari kehancuran, sekaligus kunci yang membuka pintu nikmat baru. Tanpa syukur, nikmat akan rapuh dan hilang. Tetapi dengan syukur, nikmat akan tumbuh, berkembang, bahkan berlipat ganda. Karena itu, setiap hamba mesti menjadikan syukur sebagai nafas hidupnya, agar nikmat Allah tetap bersemi dan tidak pernah padam.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain