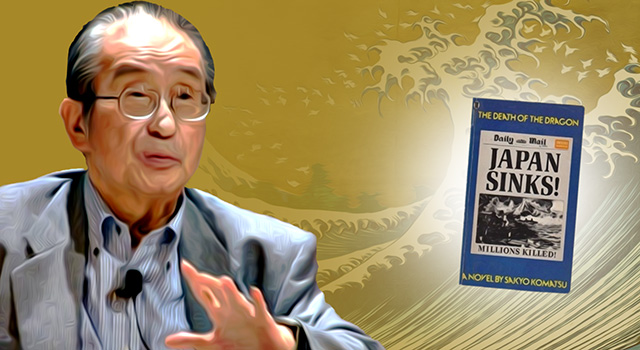

Jakarta, Aktual.com – Di era 1970-an, di Jepang terbit sebuah novel bagus karya Komatsu Sakyo, Nihon Chinbotsu(Tenggelamnya Jepang). Berkisah tentang bencana alam yang akhirnya menenggelamkan kepualaun Jepang. Sehingga penduduk Jepang perlu diungsikan dari wilayah yang tanahnya longsor ke bawah permukaan air itu.

Kehilangan landasan geografis, yang mana masyarakat terputus hubungan batinnya dengan tanah airnya, nampaknya merupakan kegelisahan di alam bawah sadar masyarakat Jepang yang berhasil direkam secara sastrawi oleh Komatsu Sakyo. Tak heran jika karya sastra ini laku keras di pasaran. Dikarenakan berhasil menyengat jiwa masyarakat Jepang kala itu. Sebuah bangsa yang maju secara ekonomi di kawasan Asia, namun mengalami kekosongan spiritual dan dekadensi moral.

Waktu membaca ulang novel lama ini, sontak saya terpikir, jangan-jangan novel ini sebenarnya mau menyampaikan banyak hal kepada masyarakat kita di tanah air sekarang. Atau mungkin lebih tepatnya, novel karya Komatsu Sakyo ini kiranya jauh lebih tepat menggambarkan perasaan batin bawah sadar bangsa kita saat ini.

Kegelisahan umum masyarakat di tanah air saat ini, kalau kita telisik secara lebih mendalam, selalu mengarah pada suatu masalah metafisik yang berada di luar aspek-aspek teknis dan kongkret dari suatu persoalan. Meskipun mungkin di atas permukaan, yang selalu mencuat adalah hiruk-pikuk aneka kecaman terhadap kinerja pemerintahan atau bahkan ketidakjelasan arah kebijakan strategis Presiden Joko Widodo. Namun sepertinya ada hal menggelisahkan yang lebih dari sekadar yang mencuat ke permukaan tersebut.

Seperti juga yang tergambar secara sastrawi oleh novelis Komatsu Sakyo mengenai masyarakat dan bangsa Jepang pada dekade 1970-an, saat ini sedang terjadi kekosongan spiritual pada jantung masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada suatu degenerasi moral yang melanda berbagai sektor kehidupan sosal-politik, sosial-ekonomi dan sosial-budaya, sebagai cirri dari segala sesuatu yang terjadi di masyarakat kita saat ini.

Bagi saya ini satu soal yang cukup krusial. Sebab selama kita tidak mampu mengenali dan menganalisa kekosongan spiritual bangsa kita secara seksama dan sekaligus membedah akar penyebabnya, kita tak akan mampu melakukan tindakan apapun untuk mengatasi krisisi multi-dimensional tersebut, apalagi mengubah tingkah-laku kita, baik sebagai perorangan maupun sebagai satu bangsa. Alhasil, kita pun tak bakal bisa menyematkan negara kita dari keruntuhan yang pada akhirnya tak kuasa kita bending.

Bayangkan. Kebijaksanaan dan kehidupan perekonomian nasional dalam keadaan kusut dan kekisruhan, pemerintah kita telah melakukan beberapa kekeliruan yang mendasar dan menyolok baik dalam kebijakan politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Semua kebijakan maupun sepak-terjang para pejabat publik kita baik di pusat maupun daerah, kerap menciptakan perpaduan antara kebingungan maupun kejutan di mana-mana.

Kita sedang menyaksikan bersama-sama, serangkaian gejala yang tidak saling pengertian, dan melampaui akal sehat. Namun demikian, semua itu baru diagnosa gejala permukaan, yang belum menjelaskan sifat umum yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun para politisi partai di gedung DPR. Permasalahan hari ini, nampaknya bermula pada tataran ini, dan apabila kita hendak melakukan sesuatu tentang hal itu maka pemecahannya pun harus dimulai dari sana.

Semakin bangkrutnya kita sebagai bangsa maupun masyarakat, semakin dalam dan semakin kokoh pula faktor-faktor yang mendassari kondisi yang mencekam dalam masyarakat dan bangsa kita.

Banyak kalangan agamawan, khususnya para Ulama, seringkali menggambarkan kekisruhan dan kekusutan situasi dan kondisi kebangsaan kita saat ini melalui istilah “Krisis Moralitas.” Mungkin para agamawan dan budayawan ada benarnya, kalau kita bersepakat bahwa sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Pancasila selain sebagai dasar Falsafah Negara, pada perkembangannya juga telah menjadi sebuah tuntunan hadirnya sebuah Falsafah moral kita sebagai bangsa. Sehingga masyarakat dan bangsa kita memiliki pegangan spiritual. Khususnya ketika masyarakat dan bangsa kita mengalami kebangkrutan material atau sedang dilanda kebingungan secara spiritual.

Falsafah moral sebuah bangsa benar-benar bisa menjadi tuntunan dan pegangan spirutal ketika falsafah itu berisi cita-cita bangsa itu, yang disertai suatu kesadaran dan hasrat sejati(passion) untuk mencapai cita-cita tersebut. Ishihara Shintaro, pengarang terkenal yang juga pernah menjadi anggota parlemen Jepang, punya perbandingan menarik antara Jepang dan Cina.

Menurut Shintaro, tak selamanya ada kaitan yang saling berhubungan antara tingkat falsafah moral nasional dengan kematangan kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa. Jepang dalam gambaran Shintaro, memang telah memperlihatkan satu contoh menyolok mengenai kematangan dan prestasi kebudayaan masyaratkanya, namun sayagnya, ditopang atau dilandasi oleh falsafah moral yang sedang-sedang saja.

Cina, lanjut Shintaro dalam esainya yang dia tulis pada dekade 1970-an dengan judul Satu Bangsa Tanpa Moralitas, sebaliknya justru punya suatu kode moral nasional yang jauh lebih kuat. Orang Cina sadar bahwa masyarakat dan bangsanya sangat ketinggalan dalam bidang-bidang ekonomi dan teknologi tertentu, namun berkat adanya suatu keyakinan dan tujuan moral yang kuat, pada perkembangannya telah mendorong mereka untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka.

Sehingga dalam pandangan Shintaro, dibandingkan dengan Jepang, Cina jauh lebih memiliki motivasi dan kepastian, karena dari titik awalnya, sudah bertujuan. Meskipun dari segi ekonomi Cina masih ketinggalan, namun Cina memiliki integritas, karena dituntun oleh kuatnya falsafah moral nasional mereka sendiri sebagai bangsa. Karena falsfah moral nasional di Cina telah menjelma menjadi kode moral, sehingga falsafah moral bukan sekadar menggambarkan cita-cita nasionalnya belaka, melainkan telah menjelma sebagai sesuatu yang melekat sebagai miliknya sendiri.

Ishihara Shintaro menulis ini pada dekade 1970-an, jauh-jauh hari sebelum Perdana Menteri Cina Chou en Lai pada 1975 mencanangkan Program Empat Modernisasi(Pertanian, Industri, Ilmu Pengetahuan-Teknologi dan Pertahanan), yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh penerusnya, Deng Xioping, sehingga saat ini Cina bukan saja berjaya sebagai negara adikuasa di bidang ekonomi, melainkan juga berjaya dari segi kebudayaan. Sehingga tak salah jika kebijakan Progam Empat Modernisasi Chou en Lai dan Deng Xioping, boleh dikatakan bukan kebijakan mengkomuniskan Cina, namun justru sebaliknya, membangkitkan kembali kedigdayaan kebudayaan Cina seiring kemajuan negeri tirai bambu tersebut di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Pertahanan.

Yang saya mau katakan, prediksi Ishihara Shintaro terbukti benar dan tepat. Cina menjadi maju secara ekonomi, namun seiring dengan itu, menjadi bangsa maju yang berkepribadian dalam budayanya sendiri. Seiring dengan kemajuannya dari segi ekonomi, Cina juga semakin mampu membangun sistem politik dan ikatan moral yang tidak saja mampu mempersatukan masyarakatnya di daratan Cina, melainkan juga mampu membangun ikatan moral yang solid dengan kelompok-kelompok Cina rantau yang tersebar di pelbagai belahan dunia, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Sebaliknya Jepang, menurut Shintaro, di tengah kemajuan ekonomi negaranya pada dekade 1970-an, justru memicu kebingungan sosial yang cukup serius, sehingga berpotensi terjadinya keruntuhan pada sistem politik yang ada, karena dilihat dalam banyak segi politik Jepang itu sendiri, telah memberikan gambaran kurangnya ikatan moral yang mempersatukan masyarakatnya. Sehingga Shintaro menaruh kekhawatiran bahwa keruntuhan bakal terjadi ketika sistem politik yang melandasinya mengalami kebangkurutan.

Kembali ke kondisi kekusutan dan kekisruhan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita saat ini, maka muncul satu pertanyaan penting setelah kita sekilas membandingkan Jepang dan Cina. Adakah kita sebagai masyarakat dan bangsa, sejatinya memiliki falsafah moral yang menjelma sebagai kode moral?

Era kepemimpinan Presiden Sukarno (1945-1966) maupun era pemerintahan Suharto (1966-1998), dengan segala kekurangan dan kelebihannya, berupaya dengan kesungguhan hati dan penuh tekad, membumikan Pancasila tidak sekadar sebagai dasar filsafat negara melainkan juga sebagai falsafah moral dan kode moralitas nasional sekaligus sebagai pegangan spiritual bangsa.

Di sinilah masalah sekaligus tantangannya, ketika pemerintahan Suharto runtuh pada Mei 1998, dan sontak kemudian kita tersadar, bahwa meskipun Pancasila masih tetap ada, namun tidak menjadi dasar untuk membumikan Pancasila sebagai falsafah moral, apalagi kode moralitas nasional. Sehingga bangsa kita di era pasca reformasi 1998, tidak punya pegangan spiritual.

Kita sebagai bangsa bergerak maju, tapi tak bertujuan. Kita terus membangun perekonomian, tapi tidak dituntun oleh cita-cita nasional yang seharusnya dijembatani melalui kejelasan falsafah moral dan kode moralitas nasional yang melandasinya. Alhasil, meskipun sosialisme ekonomi yang tersurat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hingga kini masih menjadi landasan ideologis perekonomian nasional kita, namun karena tak ada falsafah moral atau kode moralitas nasional yang menjembataninya, maka pasal 33 UUD 1945 tersebut tidak bisa membumi menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan dari produk hukum yang berada di atasnya.

Satu hal lagi yang tak kalah mengkhawatirkan, sejak era pasca reformasi 1998 hingga kini, seakan kode moralitas nasional adalah berada di tangan segelintir elit politik yang memegang tampuk kekuasaan dan kepemimpinan politik nasional. Bahkan hanya menjadi milik ekslusif kalangan yang berkiprah di dunia politik saja.

Memang benar, bahwa politik merupakan alat paling ampuh untuk membesarkan dan menjadikan suatu falsafah moral sebagai satu kekuatan yang hidup. Namun celakanya, para pemimpin politik nasional kita justru mengabaikan kebutuhan nasional yang amat mendasar ini.

Lebih parahnya lagi, kita sedang menyaksikan betapa para pemimpin nasional kita, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah gagal untuk mengenali tanggungjawabnya yang maha penting, yaitu mengisi kekosongan spiritual bangsa saat ini. Seraya membangun kembali landasan moral bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Secara simptomatik hal ini tergambar di permukaan secara jelas sekali. Betapa para pemimpin kita di semua tingkatan berkecenderungan kuat untuk abai geopolitik, abai sejarah, abai kebudayaan, dan pada akhirnya, abai pada kebesaran dari peradaban kita sendiri.

Kekosongan spiritual kita saat ini, berakibat pada gagalnya kita untuk kenal diri, tahu diri, apalagi tahu harga diri. Di sinilah saya mau kembali ke novel Komatsu Sakyo untuk menutup tulisan singkat ini.

Tenggelamnya Jepang, sebagaimana judul novelnya yang amat imajinatif itu, menurut saya bukan sekadar menggambarkan kegelisahan warga Jepang ketika harus meninggalkan wilayah geografisnya tatkala bencana alam kemudian menenggelamkan tanah negerinya ke bawah permukaan laut. Melainkan menggambarkan sebuah kecemasan bawah sadar masyarakat Jepang, ketika warga masyarakat putus hubungan persenyawaannya dengan wilayah tempat mereka bermukim, putus persenyawaan masyarakat dengan kebudayaan dan sejarah dari daerah yang mana mereka telah bermukim dan bertempat tinggal puluhan atau bahkan ratusan tahun, sejak era para leluhurnya dahulu kala.

Tenggelamnya Jepang sebagaimana digambarkan Komatsu Sakyo dalam novelnya, pengarang hanya bermaksud menggunakan fenomena bencana alam sebagai simbol, betapa hakekat kegelisahan masyarakat dan bangsa Jepang yang sesungguhnya adalah putusnya persenyawaan masyarakat dengan geopolitik, geo-ekonomi, geo-budaya maupun geo-sejarahnya. Bagi Komatsu Sakyo, itulah bencana yang sesungguhnya bagi masyarakat dan bangsa Jepang. Bukan bencana alam atau bencana sosial-politik, melainkan bencana geopolitik.

Itu sebabnya saya sontak terpikir, novel Komatsu Sakyo itu justru saat ini bermaksud mengirim pesan kepada masyarakat dan bangsa kita.

Artikel ini ditulis oleh:

Hendrajit